ルールを守って、思い出を増やす。「家で花火を楽しむ」ための現実的な設計術 #column

自宅で花火をするために必要なのは、“広い庭”ではなく、“準備と配慮”でした。

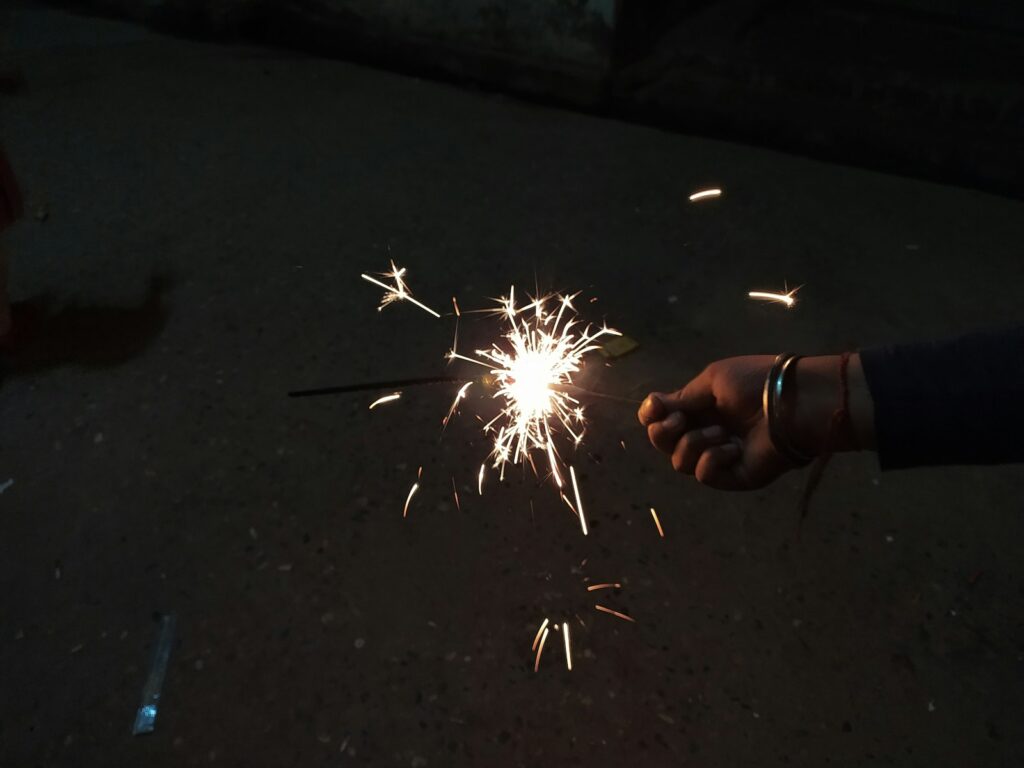

夏の夜、家族や友人と囲む花火のひととき──

そんな風景に憧れたことがある方は多いはずです。

とはいえ、実際に「自宅で花火をしたい」と考えたとき、「法律的に大丈夫?」「近所迷惑にならない?」という心配が先に立つ方も少なくありません。

この記事では、「花火ができる家」を現実にするために知っておきたい法的ルールや注意点、近隣とのトラブルを避けるための配慮、そして家づくりの段階からできる具体的な設計ポイントを整理してお伝えします。

◆この記事を読めばわかること

- 花火を自宅で行う場合の法律や地域ルールの確認ポイント

- 苦情・通報を避けるための注意事項とマナー

- 外構・設計で工夫できる花火前提の住まいのアイデア

- 家族や地域との関係づくりに花火を活かす視点

1. そもそも家で花火ってしていいの?法律と条例の基本を確認

まず押さえておきたいのは、「自宅の敷地で花火をしても法律的に問題ないのか?」という疑問です。結論から言えば、「地域によって異なるため、確認が必要」です。

● 基本的な法律の枠組み

自宅の庭など私有地で手持ち花火を行うこと自体は、一般的に違法ではありません。ただし、それを制限または禁止しているのは、以下のようなルールです。

- 各自治体の火災予防条例

火気使用に関して独自の制限を設けている自治体があります。たとえば、乾燥した季節や風の強い日は、火気の使用が一時的に禁止されるケースも。 - 夜間の使用制限

多くの自治体では、花火など音や煙の出る遊びは夜9時以降に制限されている場合があります。 - 住宅地や集合住宅内の内規

管理規約がある分譲地やマンションなどでは、たとえ専用庭であっても火気使用が禁止されていることがあります。

→ 「うちは持ち家だから大丈夫」という思い込みはトラブルの元になります。必ず、お住まいの地域のルールを事前に調べましょう。

2. トラブルを避けるために知っておきたい「3つの気配り」

花火を自宅で楽しむ際、意識したいのは「他人の生活環境への影響を最小限に抑えること」です。以下の3点は、実際に苦情につながりやすいポイントです。

① 煙とにおい

- 花火によって出る煙は風向きによって近隣の洗濯物や室内に流れ込むことも。

- 種類によっては火薬臭が残り、気になるという声もあります。

② 音の問題

- 手持ち花火でもパチパチという連続音が思ったより響くもの。

- 夜間の音に敏感な方、特に小さなお子さんや高齢者のいるご家庭では、不快に感じることも。

③ 後始末

- 使用済みの花火が庭に放置されていたり、ゴミが飛んで近所に迷惑をかけてしまったり。

- 万一、火の粉が残ったまま芝生やデッキに落ちると、火災リスクも。

→ これらを防ぐには「配慮」と「事前準備」が欠かせません。

3. 「通報されない花火」にするための具体的な工夫

安心して花火を楽しむためには、“してはいけないこと”を避けるだけでは足りません。“どうすれば大丈夫なのか”という積極的な工夫が重要です。

● 開始時間と終了時間の管理

- 花火を始めるなら、遅くとも20時台には終えるようにしましょう。

- 夏場は日が長いため、19時半〜20時台で十分楽しめます。

● 近隣への一言連絡

- 隣接するご家庭へは「今夜、家族で少しだけ花火をする予定です」と事前に伝えると安心感が生まれます。

- メールや掲示物でもOK。とにかく“いきなり”にならないように。

● 安全面の備え

- 水を入れたバケツを準備し、使用済みの花火はすぐに水に浸して消火を。

- 火の粉が飛ばないように、風の強い日は中止する判断も大切。

→ 少しの配慮が、大きな安心感につながります。

4. 新築やリフォーム時に考えておきたい「花火ができる外構設計」

「いつか子どもと一緒に庭で花火をしたい」──

そう考えているなら、家づくりの段階から想定しておくと後悔が少なくなります。

● 火が落ちても安全な地面材

- コンクリートやタイル張りのスペースを一部に用意することで、火の粉が落ちても安心。

- 芝生や人工芝は美観として魅力ですが、花火との相性は注意が必要。

● 外水栓の位置と使いやすさ

- 庭や玄関近くに外水栓を設けておくと、バケツへの給水がスムーズに。

- 夏の水遊びにも使えるため、花火以外でも活躍します。

● 夜間照明の工夫

- 足元や手元を照らす照明があると、暗い中での安全性がアップ。

- 光が周囲の家に漏れないよう、下向き照明やセンサーライトがおすすめです。

→ 「遊ぶための家づくり」は、家族の時間をより豊かにします。

5. 花火を通じて「地域とのつながり」も育てよう

花火はただの娯楽にとどまりません。地域や家族との関係性を育むツールにもなります。

● 自治会の花火イベントに参加する

- 自治体や町内会の夏祭りで花火を楽しむことで、周囲と顔を合わせる機会が増えます。

- 「自宅では音や煙が気になる」という場合も、こうしたイベントなら心置きなく楽しめます。

● 子どもにマナーを伝える機会として

- 花火をする前に「どうすればご近所に迷惑をかけないか」を子どもと一緒に考えてみましょう。

- 片付けや後始末まで含めて“自分たちの責任で楽しむ”という意識づけが大切です。

→ 「楽しかったね」で終わらせない経験は、子どもたちの心にしっかり残ります。

まとめ:花火を楽しむ家には、“思いやり”が設計されている

自宅で花火を楽しむというのは、ただスペースがあればできるものではありません。

大切なのは、「どうすれば周囲に迷惑をかけず、安心して楽しめるか」を考え、行動することです。

- 地域のルールを調べる

- 近隣への配慮を忘れない

- 安全性を確保する設計を施す

これらを積み重ねることで、「花火を楽しめる家」は実現可能になります。

花火は、ほんの数分で終わる娯楽ですが、そこに込められる“準備”と“心遣い”が、夏の記憶を特別なものに変えてくれるはずです。